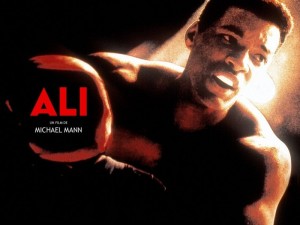

Michael Mann nel 2001 si cimenta nel compito impervio di avvicinare la figura di Alì, attraverso il corpo di Will Smith. Il regista è conscio del valore simbolico del pugile: l’icona è gigantesca, il mito ha ampiamente ridefinito la verità storica. Nemmeno il Parkinson ne ha minato la gloria, anzi, se possibile, lo ha configurato come eterno guerriero. Clay, pugile ballerino e veloce come la luce, che svolazza come una farfalla e punge come un’ape, che si fa beffe degli avversari e che batte due volte il ‘cattivo nero’ Sonny Liston, è un eroe positivo, almeno fino a quando non esce dagli schemi rigidi e manichei dell’establishment e diventa politicamente scorretto, per cui dividerà l’America, rifiuterà l’esercito e diventerà musulmano e cambierà nome e si risposerà e sfiderà Foreman. Ma sarà sempre il ring a esaltarne la luce, la sua boxe elegante, fulminea, mista a un dialogo continuo, verbale e non verbale, con gli avversari. Il ring si trasforma quasi fosse un’arena in cui fare spettacolo, quasi non si consumasse ad ogni incontro un rito doloroso zeppo di incognite, con l’ombra costante e rimossa della morte.

Michael Mann nel 2001 si cimenta nel compito impervio di avvicinare la figura di Alì, attraverso il corpo di Will Smith. Il regista è conscio del valore simbolico del pugile: l’icona è gigantesca, il mito ha ampiamente ridefinito la verità storica. Nemmeno il Parkinson ne ha minato la gloria, anzi, se possibile, lo ha configurato come eterno guerriero. Clay, pugile ballerino e veloce come la luce, che svolazza come una farfalla e punge come un’ape, che si fa beffe degli avversari e che batte due volte il ‘cattivo nero’ Sonny Liston, è un eroe positivo, almeno fino a quando non esce dagli schemi rigidi e manichei dell’establishment e diventa politicamente scorretto, per cui dividerà l’America, rifiuterà l’esercito e diventerà musulmano e cambierà nome e si risposerà e sfiderà Foreman. Ma sarà sempre il ring a esaltarne la luce, la sua boxe elegante, fulminea, mista a un dialogo continuo, verbale e non verbale, con gli avversari. Il ring si trasforma quasi fosse un’arena in cui fare spettacolo, quasi non si consumasse ad ogni incontro un rito doloroso zeppo di incognite, con l’ombra costante e rimossa della morte.

In due ore e mezza Mann si concentra sul decennio ’64-’74, ovvero la conquista del titolo con il k.o. che manda a sedere Liston a Miami Beach, e la riconquista del mondiale contro Foreman nel mitico scenario di Kinshasa, dunque il Clay che diventa Alì, l’atleta che fa politica e che sfida il governo americano con la renitenza alla leva. L’infanzia di Cassius, le Olimpiadi vinte a Roma, il passaggio al professionismo, non trovano posto in Alì. Mann sceglie di sorvolare anche sulle polemiche seguite ai due incontri con Sonny Liston, a dir poco sconcertanti, soprattutto il secondo chiuso velocemente nel primo round. Il regista non rischia pericolosi sconfinamenti che avrebbero “tagliato” il suo film nella prima metà con questioni legate al racket delle scommesse, decentrandone il cuore tematico, e rimanda la questione del confronto tra negro buono e cattivo al duello Alì-Foreman. La stampa dell’epoca non aveva forse trovato nel potentissimo George un idolo brutale, un colosso spietato con lo sguardo ipnotico, paralizzante? Foreman aveva massacrato Joe Frazier (che poco prima aveva domato Muhammad), sollevandolo dal tappeto con un montante, e si era disfatto facilmente di Ken Norton; la sua boxe poteva ricordare quella di Liston, ma avevano personalità distanti. Indubbiamente il gioco trito degli opposti funzionò ancora e caricò il match di ulteriore interesse.

L’incontro del secolo si impadronisce del film di Mann, dopo che nella parte centrale la lotta di Alì si era spostata oltre le corde, nel faccia a faccia con lo Zio Sam, poi abbandonato dalla comunità islamica, che lo aveva sostenuto nella buona sorte (ma dovremmo dire strumentalizzato) e poi scaricato nella cattiva. A corto di denaro, sconvolto dalla perdita dell’amico Malcolm X, il divorzio dalla prima moglie e i problemi nel suo entourage, ne avevano profondamente modificato l’immagine, senza peraltro scoraggiarlo. Il nuovo matrimonio e la nascita della figlia, che il regista colloca a circa metà film, segnano simbolicamente la nuova fase di Alì, che prepara il riscatto dopo essere riuscito abilmente a tornare sul ring contro Frazier, e preparando l’inevitabile battaglia con Foreman, che la fantasia e il fiuto per il denaro di Don King, spostano dagli Stati Uniti all’originale teatro di Kinshasa, trasformata d’un tratto in tutta l’Africa.

Michael Mann descrive crisi e rinascita del campione senza cadere nel melodramma, calibrando l’obiettivo della mdp nello spazio denso di incognite che ogni storia vera concede all’immaginazione. È un’equazione algebrica da verificare sul corpo di Smith l’operazione di Mann, che ha per termini un’iconografia sterminata come esiste solo per i santi di prima fascia. Per questo non può concedersi cadute, consapevole di partire sfavorito, dovendo inventarsi un volto nuovo per Alì, sull’ex Principe di Bel-Air. L’Alì impossibile, quello vero, inafferrato forse anche dai media dell’epoca, sepolto dalla moltiplicazione dell’icona nelle edicolette private di ogni appassionato, è un’effige gigantesca nella penombra del film, nel suo misterioso fuori campo. Gran parte di quello che Mann porta sullo schermo è supportato allora dall’Alì possibile, quello di dominio pubblico, affetto da un’insanabile gigioneria davanti alle telecamere, nelle conferenze stampa, per esibire una sicurezza tutta frasi ad effetto ripetute come fossero mantra, lasciando la rappresentazione del privato, quindi del parzialmente conoscibile, alla sensibilità di una scrittura discreta e al volto di Smith: impassibile guerriero nel rifiuto di servire il paese in una guerra che sente ingiusta, tormentato e inquieto alla prospettiva del carcere, amabile con le donne. Non sempre Smith, nell’imitare gesti ed espressioni di Alì, riesce a far dimenticare di essere un interprete. Inevitabilmente sembra in alcuni casi farne la parodia: ad esempio quando davanti ai giornalisti “mima” il vero Alì, che alludendo a Foreman mimava la mummia di Boris Karloff. Anche la danza sul ring (con la mdp che stringe sui piedi) serve a rimandare alla danza reale del campione, benché inimitabile.

Michael Mann descrive crisi e rinascita del campione senza cadere nel melodramma, calibrando l’obiettivo della mdp nello spazio denso di incognite che ogni storia vera concede all’immaginazione. È un’equazione algebrica da verificare sul corpo di Smith l’operazione di Mann, che ha per termini un’iconografia sterminata come esiste solo per i santi di prima fascia. Per questo non può concedersi cadute, consapevole di partire sfavorito, dovendo inventarsi un volto nuovo per Alì, sull’ex Principe di Bel-Air. L’Alì impossibile, quello vero, inafferrato forse anche dai media dell’epoca, sepolto dalla moltiplicazione dell’icona nelle edicolette private di ogni appassionato, è un’effige gigantesca nella penombra del film, nel suo misterioso fuori campo. Gran parte di quello che Mann porta sullo schermo è supportato allora dall’Alì possibile, quello di dominio pubblico, affetto da un’insanabile gigioneria davanti alle telecamere, nelle conferenze stampa, per esibire una sicurezza tutta frasi ad effetto ripetute come fossero mantra, lasciando la rappresentazione del privato, quindi del parzialmente conoscibile, alla sensibilità di una scrittura discreta e al volto di Smith: impassibile guerriero nel rifiuto di servire il paese in una guerra che sente ingiusta, tormentato e inquieto alla prospettiva del carcere, amabile con le donne. Non sempre Smith, nell’imitare gesti ed espressioni di Alì, riesce a far dimenticare di essere un interprete. Inevitabilmente sembra in alcuni casi farne la parodia: ad esempio quando davanti ai giornalisti “mima” il vero Alì, che alludendo a Foreman mimava la mummia di Boris Karloff. Anche la danza sul ring (con la mdp che stringe sui piedi) serve a rimandare alla danza reale del campione, benché inimitabile.

Mann è attento poi a restituire il clima politico che fa da sfondo all’incontro del secolo e la misura della presenza di Alì in Africa, simbolo di un intero continente. Il pugile è consapevole di essere eroe popolare e realizza lucidamente quanto la vittoria su Foreman in Zaire possa contribuire a restituire ai neri d’America la propria identità culturale. Se da una parte Foreman si trincera nel silenzio come un monaco, rilasciando brevi e controllate interviste di rito, dall’altra Alì neutralizza i timori (forse la paura, come afferma Norman Mailer nel documentario di Leon Gast When We Were Kings) spalancando la bocca, vestendo ancora una volta i panni del personaggio pubblico e alla fine noioso. Inoltre rilascia dichiarazioni che confermano di voler lottare come al solito, danzando a centro ring e colpendo come un’ape, salvo poi allenarsi con potenti sparring partners (tra cui Larry Holmes) che lo costringono alle corde, tempestandolo di colpi. Il computer nella sua scatola cranica ha elaborato l’unica strada possibile verso l’impresa che lo spedirebbe dritto sull’Olimpo, eletto più grande scienziato della nobile arte: prenderle,  incassare fino all’inverosimile, stupire il mondo con una strategia mai vista, per lui impropria, ma scientificamente pensata, immaginata da artista. Alì prepara per il pubblico africano uno spettacolo che invita alla resistenza per non soccombere in eterno agli inferi, al supplizio di un dolore reiterato di generazione in generazione. E per questo c’è bisogno di tutta la cattiveria sportiva di George Foreman, del suo biglietto da visita stampato nel sacco bruno, irriso dai terribili colpi.

incassare fino all’inverosimile, stupire il mondo con una strategia mai vista, per lui impropria, ma scientificamente pensata, immaginata da artista. Alì prepara per il pubblico africano uno spettacolo che invita alla resistenza per non soccombere in eterno agli inferi, al supplizio di un dolore reiterato di generazione in generazione. E per questo c’è bisogno di tutta la cattiveria sportiva di George Foreman, del suo biglietto da visita stampato nel sacco bruno, irriso dai terribili colpi.

Mann contrappone i due avversari anche nelle modalità con cui si relazionano alla stampa, senza abbandonare il punto di vista di Alì. Opera però un’altra scelta importante: se nella prima parte del film aveva tenuto conto dell’enorme materiale televisivo a disposizione (anche del documentario di William Klein), adesso “veste” per così dire lo splendido docufilm di Leon Gast, vincitore nel 1997 dell’Oscar, ma che ha una genesi lontana: Kinshasa, 1974. Riprende con assoluta fedeltà alcune inquadrature del film, andando ben oltre la citazione. O sarebbe meglio dire, ne utilizza gli schizzi, come fossero disegni preparatori di un affresco. Riconosce il valore estetico di quella documentazione del vero, limitandosi a integrarla con angoli di ripresa diversi, perché già trasuda emozioni, suggestioni, simbologie di una storia consegnata al mito. Mettere vicini film e documentario è una sorprendente esperienza di dialogo tra immagini, come quando Foreman deforma letteralmente il sacco con colpi di inaudita potenza a fine allenamento, mentre Alì sopraggiunge per il suo turno in palestra.

Poi l’incontro: Gast, supportato dai ricordi di Mailer e George Plimpton (altro scrittore), mette insieme le immagini del match, indugiando sulla posizione dei due corpi: uno che cerca di violare costantemente l’altro. Mann segue il suggerimento e sfrutta ancora una volta l’impianto del collega, con la variante di allargare qualche volta in più, per poi stringere inserendosi quasi tra i corpi, inquadrati da sotto in sù come aveva fatto nel ricostruire il match contro Joe Frazier. Rinuncia pure alle inquadrature zenitali (utilizzate nel duello contro Liston). Non si tratta più di mostrare il ballerino che gira intorno all’orso statico. Solo la partecipazione è ormai possibile. Come nelle soste all’angolo di Alì dilatate, si diceva, sullo sguardo di Smith, per attraversarlo con l’intento di cogliere l’uomo nell’ombra.

Toro scatenato è lontano anni luce, come pure le iperboli di Stallone. Il sangue non schizza e pare tutto compresso nei corpi, denso, nei muscoli di Foreman che a furia di picchiare piano piano si affloscia, e in quelli di Alì che si fanno pietra per sfinire l’avversario, tenuto a distanza con il braccio teso. Poi i primi dritti al volto, l’esplosione nei quaranta secondi che chiudono il quinto favoloso round e le provocazioni verbali: tutto qui quello che sai fare?… mi deludi George. La conquista del centro del tappeto. Alì torna a danzare sul ring, Foreman è sfinito e crolla all’ottavo sotto la scarica impressionante del corpo di Alì/Smith. Le immagini di Gast e quelle di Mann paiono sovrapporsi una volta per tutte, fino al k.o..

Alessandro Leone (estratto da Corpo da ring – La boxe immaginata dal cinema, Falsopiano, 2015)