Iniziamo da Nos défaites di Jean-Gabriel Périot, il regista del controverso A une jeunesse allemande del 2015. Il regista francese cerca ancora di ragionare sulla politica ma rispetto al film precedente, dove ondeggiava tra gli archivi senza prendere mai una posizione, impiega un interessante dispositivo narrativo che mescola la cinefilia con la rappresentazione e la riflessione personale. Tra maggio e giugno 2018 Périot ha tenuto un laboratorio con sedici studenti all’interno di un un corso di cinema in una scuola superiore alla periferia di Parigi. Gli studenti hanno lavorato sia come attori davanti alla camera da presa, che sul set ricreando e allestendo le scene di scioperi e dispute sul lavoro da film come La salamandre di Tanner, La Chinoise di Godard, Compagni di Karmitz, La Reprise du travail aux usines Wonder di Pierre Bonneau, Liane Estiez-Willemont e Jacques Willemont. Gli studenti mettono in scena le evoluzioni e le illusioni di sinistra, il regista poi con un semplice gioco di montaggio le alterna a domande agli studenti sulle scene in cui hanno appena recitato, su concetti come “classe”, “sindacato” e “impegno politico”, “rivoluzione”, “violenza”. Il dispositivo è incisivo, ma anche abbastanza ovvio. Le scene sono girate e interpretate magnificamente ma poi nelle risposte alle domande troviamo il vuoto da parte degli studenti, quasi incapaci di rispondere e di fare un minimo di analisi. È così facile che gli spettatori pensino male di una generazione di giovani incapace di vedere la politica, gli studenti che sulle scene sono aggressivi e sembrano credere a quel che recitano, invece nelle interviste sono pavidi, non credono negli scioperi, la rivoluzione li spaventa, gli pare troppo eccessiva. Tutto cambia quando il film pare finire, sono passati sei mesi dal laboratorio e nella scuola è stata organizzata un’occupazione in seguito all’arresto di alcuni studenti. La realtà perciò sfugge a Periot e il film ha una scossa, la solidarietà verso coetanei che sono stati arrestati porta i suoi studenti a protestare e ad occupare il liceo per tre settimane. Ne esce così un film complesso sulla fragilità di una generazione ma in generale sull’impegno politico che a cinquantanni dal ’68 sembra poter riemergere al centro del discorso politico.

Iniziamo da Nos défaites di Jean-Gabriel Périot, il regista del controverso A une jeunesse allemande del 2015. Il regista francese cerca ancora di ragionare sulla politica ma rispetto al film precedente, dove ondeggiava tra gli archivi senza prendere mai una posizione, impiega un interessante dispositivo narrativo che mescola la cinefilia con la rappresentazione e la riflessione personale. Tra maggio e giugno 2018 Périot ha tenuto un laboratorio con sedici studenti all’interno di un un corso di cinema in una scuola superiore alla periferia di Parigi. Gli studenti hanno lavorato sia come attori davanti alla camera da presa, che sul set ricreando e allestendo le scene di scioperi e dispute sul lavoro da film come La salamandre di Tanner, La Chinoise di Godard, Compagni di Karmitz, La Reprise du travail aux usines Wonder di Pierre Bonneau, Liane Estiez-Willemont e Jacques Willemont. Gli studenti mettono in scena le evoluzioni e le illusioni di sinistra, il regista poi con un semplice gioco di montaggio le alterna a domande agli studenti sulle scene in cui hanno appena recitato, su concetti come “classe”, “sindacato” e “impegno politico”, “rivoluzione”, “violenza”. Il dispositivo è incisivo, ma anche abbastanza ovvio. Le scene sono girate e interpretate magnificamente ma poi nelle risposte alle domande troviamo il vuoto da parte degli studenti, quasi incapaci di rispondere e di fare un minimo di analisi. È così facile che gli spettatori pensino male di una generazione di giovani incapace di vedere la politica, gli studenti che sulle scene sono aggressivi e sembrano credere a quel che recitano, invece nelle interviste sono pavidi, non credono negli scioperi, la rivoluzione li spaventa, gli pare troppo eccessiva. Tutto cambia quando il film pare finire, sono passati sei mesi dal laboratorio e nella scuola è stata organizzata un’occupazione in seguito all’arresto di alcuni studenti. La realtà perciò sfugge a Periot e il film ha una scossa, la solidarietà verso coetanei che sono stati arrestati porta i suoi studenti a protestare e ad occupare il liceo per tre settimane. Ne esce così un film complesso sulla fragilità di una generazione ma in generale sull’impegno politico che a cinquantanni dal ’68 sembra poter riemergere al centro del discorso politico.

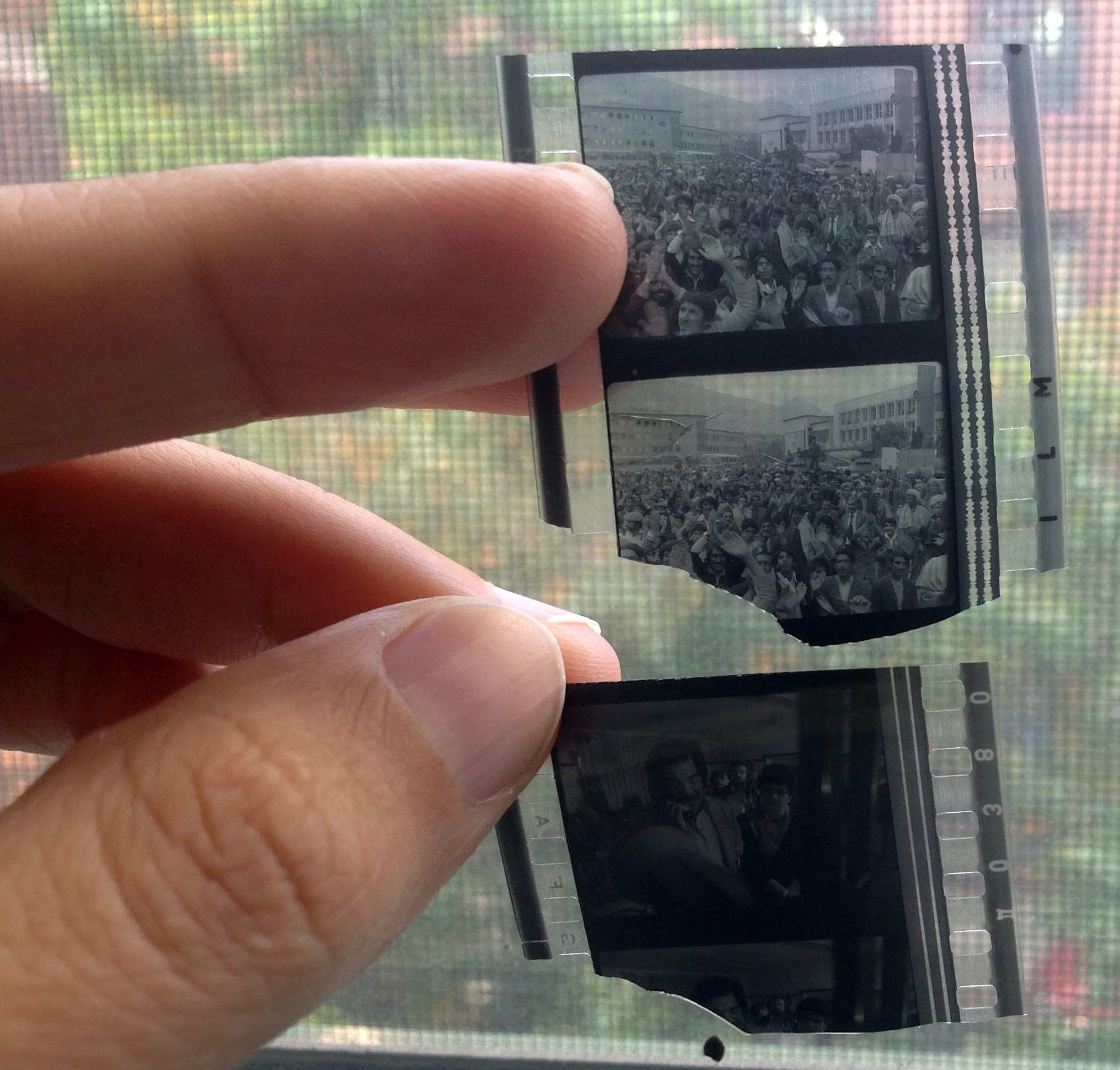

What We Left Unfinished di Mariam Ghani invece ci racconta di alcuni film mai completati realizzati tra il 1978 e il 1992 in Afghanistan, sullo sfondo della rivoluzione prima e dell’invasione sovietica successiva. Le scene di questi film, alcune delle quali successivamente riutilizzate in altri lavori, sono montate insieme alle riprese attuali delle loro location e ai commenti dei registi e degli attori coinvolti nelle produzioni. Questo ci permette di immergerci in film d’azione, di guerra, in drammi romantici che ruotano attorno alle storie locali e a conflitti mai sopiti, vediamo cinema che pare occidentale con esplosioni, inseguimenti, baci romantici, scene a letto che pare fantascienza se pensiamo all’Afganistan attuale, talebani e tutto quel che è seguito alla guerra. What We Left Unfinished utilizza questi lungometraggi per esaminare i tre principali progetti politici incompiuti dei comunisti afgani – rivoluzione, riforma e riconciliazione – e considerare come i progetti incompiuti del passato ci permettono di ragionare sul presente. Mariam Ghani parte dall’archivio di Afghan Films, l’istituto cinematografico nazionale dell’Afghanistan, poi intervista i registi di questi film incompiuti e ricostruisce come hanno lavorato di fronte alla censura e al pericolo. Anche se non è stato possibile fare film critici sul regime, i registi hanno sviluppato metodi che consentivano loro di continuare a realizzare i progetti personali. In questo modo si apre un panorama sul cinema afghano in cui i fatti storici e i miti nazionali si intrecciano con la propaganda e la sperimentazione artistica. La regista riflette così simultaneamente sulla finzione e sulla realtà, e fa emergere un quadro contraddittorio della storia dello stato afgano, che permette di farci capire un po’ del sogno e della disintegrazione del progetto comunista afghano.

What We Left Unfinished di Mariam Ghani invece ci racconta di alcuni film mai completati realizzati tra il 1978 e il 1992 in Afghanistan, sullo sfondo della rivoluzione prima e dell’invasione sovietica successiva. Le scene di questi film, alcune delle quali successivamente riutilizzate in altri lavori, sono montate insieme alle riprese attuali delle loro location e ai commenti dei registi e degli attori coinvolti nelle produzioni. Questo ci permette di immergerci in film d’azione, di guerra, in drammi romantici che ruotano attorno alle storie locali e a conflitti mai sopiti, vediamo cinema che pare occidentale con esplosioni, inseguimenti, baci romantici, scene a letto che pare fantascienza se pensiamo all’Afganistan attuale, talebani e tutto quel che è seguito alla guerra. What We Left Unfinished utilizza questi lungometraggi per esaminare i tre principali progetti politici incompiuti dei comunisti afgani – rivoluzione, riforma e riconciliazione – e considerare come i progetti incompiuti del passato ci permettono di ragionare sul presente. Mariam Ghani parte dall’archivio di Afghan Films, l’istituto cinematografico nazionale dell’Afghanistan, poi intervista i registi di questi film incompiuti e ricostruisce come hanno lavorato di fronte alla censura e al pericolo. Anche se non è stato possibile fare film critici sul regime, i registi hanno sviluppato metodi che consentivano loro di continuare a realizzare i progetti personali. In questo modo si apre un panorama sul cinema afghano in cui i fatti storici e i miti nazionali si intrecciano con la propaganda e la sperimentazione artistica. La regista riflette così simultaneamente sulla finzione e sulla realtà, e fa emergere un quadro contraddittorio della storia dello stato afgano, che permette di farci capire un po’ del sogno e della disintegrazione del progetto comunista afghano.

da Berlino, Claudio Casazza