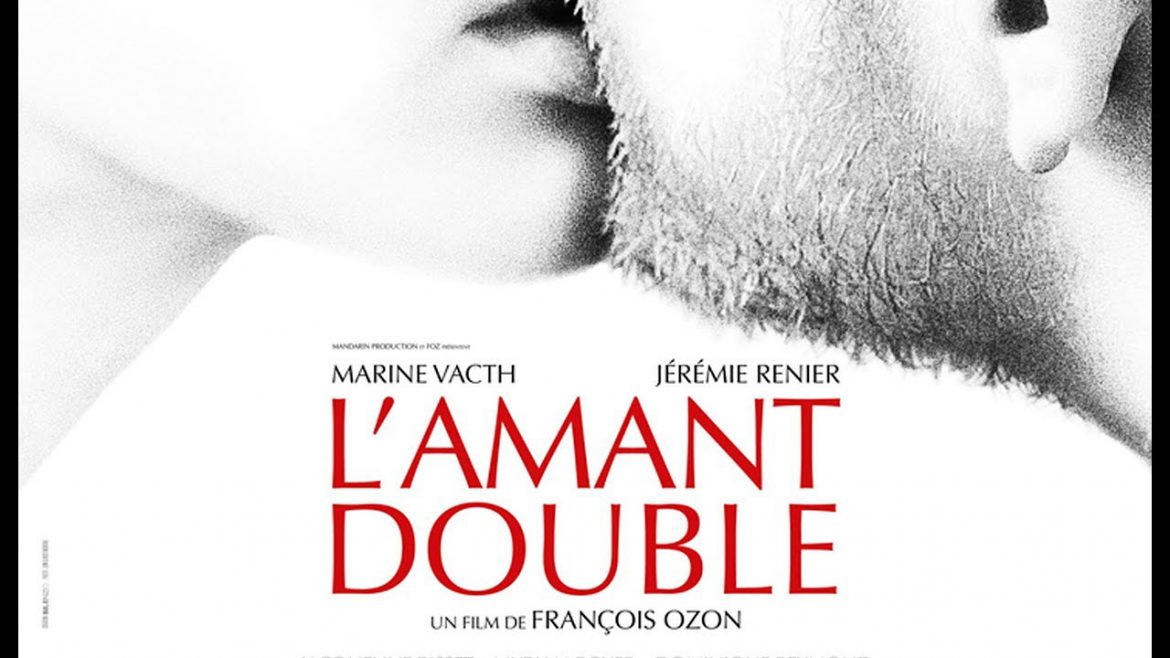

Sono pochi quelli che hanno aperto un loro film con la gigantografia di una vagina, e guarda caso sempre francesi. Gustave Courbet, che non faceva film perché il cinematografo ancora non esisteva, ma di fatto ne è stato un precursore; Bruno Dumont, che infervorò mezzo Cannes con l’immagine di una bambina stuprata e ammazzata ne L’humanité (1999); Catherine Breillat in Pornocrazia (anche qui la fighetta sbarbata di una tredicenne, probabilmente controfigurata, ma non si sa…). Adesso pure François Ozon, che ci conduce nei meandri di una visita ginecologica, con tanto di stacco sull’occhio della giovane protagonista come nel ribaltamento dell’oculo squarciato di Un chien andalou (1929): lì era lo sguardo a morire, qui lo sguardo rinasce… Lei è Marine Vacht, quella di Giovane e bella (2013), con i capelli corti e un’andatura signorile che la fanno sembrare un incrocio tra la Juliette Binoche de Il danno (1992) e un manichino da vetrina milanese. Soffre di incredibili dolori al ventre, dei crampi che la fanno piegare come se avesse qualche brutto male, o come se qualcosa di estraneo e mutante le crescesse tra i visceri. In realtà è tutta una sua fissazione, una di quelle cose psicosomatiche che denotano un qualche trauma non risolto, così la bella Marine finisce in terapia da un biondino silenzioso e con la faccia da pesce lesso: Jérémie Renier. Ve lo ricordate? È il belga che interpretava il figlio di Jean-Pierre Léaud ne Il pornografo (2001) di Bertrand Bonello, poi si è riciclato praticamente in quasi tutti i film dei Dardenne.

Sono pochi quelli che hanno aperto un loro film con la gigantografia di una vagina, e guarda caso sempre francesi. Gustave Courbet, che non faceva film perché il cinematografo ancora non esisteva, ma di fatto ne è stato un precursore; Bruno Dumont, che infervorò mezzo Cannes con l’immagine di una bambina stuprata e ammazzata ne L’humanité (1999); Catherine Breillat in Pornocrazia (anche qui la fighetta sbarbata di una tredicenne, probabilmente controfigurata, ma non si sa…). Adesso pure François Ozon, che ci conduce nei meandri di una visita ginecologica, con tanto di stacco sull’occhio della giovane protagonista come nel ribaltamento dell’oculo squarciato di Un chien andalou (1929): lì era lo sguardo a morire, qui lo sguardo rinasce… Lei è Marine Vacht, quella di Giovane e bella (2013), con i capelli corti e un’andatura signorile che la fanno sembrare un incrocio tra la Juliette Binoche de Il danno (1992) e un manichino da vetrina milanese. Soffre di incredibili dolori al ventre, dei crampi che la fanno piegare come se avesse qualche brutto male, o come se qualcosa di estraneo e mutante le crescesse tra i visceri. In realtà è tutta una sua fissazione, una di quelle cose psicosomatiche che denotano un qualche trauma non risolto, così la bella Marine finisce in terapia da un biondino silenzioso e con la faccia da pesce lesso: Jérémie Renier. Ve lo ricordate? È il belga che interpretava il figlio di Jean-Pierre Léaud ne Il pornografo (2001) di Bertrand Bonello, poi si è riciclato praticamente in quasi tutti i film dei Dardenne.

La seduta è da almanacco freudiano: lei si mette in poltrona, algida e irraggiungibile, e lui drizza le antenne. La cosa va avanti per un po’ senza che lo spaventevole blocco venga mai neppure scalfito, ma ecco che le fiamme della passione fagocitano analista e paziente fino a quando le sedute fanno posto a una pacata convivenza di coppia. Certo che tra i due è lui quello che ha più da nascondere, visto che un giorno salta fuori che ha un gemello monozigote, psichiatra pure lui, ma di indole dominatrice come nelle Sfumature di…, e con cui non parla più per fatti gravissimi e innominabili. La bella fidanzata non si lascia scappare l’occasione per farsi psicanalizzare pure da questo bellimbusto, ma in gran segreto, sicché si ripete il medesimo copione, le sedute si accompagnano alle scopate, le scopate a un rapporto di manipolazione reciproca dove la lussuria si fa gelosissima e appuntita. Chi seduce chi? La donna domina l’uomo, o se ne lascia dominare? O finge di esserne soggiogata per rinfrancare nel maschio la propria illusione di potere? E soprattutto, chi è il gemello dominante: l’amante belluino o il più bonario fidanzato?

La seduta è da almanacco freudiano: lei si mette in poltrona, algida e irraggiungibile, e lui drizza le antenne. La cosa va avanti per un po’ senza che lo spaventevole blocco venga mai neppure scalfito, ma ecco che le fiamme della passione fagocitano analista e paziente fino a quando le sedute fanno posto a una pacata convivenza di coppia. Certo che tra i due è lui quello che ha più da nascondere, visto che un giorno salta fuori che ha un gemello monozigote, psichiatra pure lui, ma di indole dominatrice come nelle Sfumature di…, e con cui non parla più per fatti gravissimi e innominabili. La bella fidanzata non si lascia scappare l’occasione per farsi psicanalizzare pure da questo bellimbusto, ma in gran segreto, sicché si ripete il medesimo copione, le sedute si accompagnano alle scopate, le scopate a un rapporto di manipolazione reciproca dove la lussuria si fa gelosissima e appuntita. Chi seduce chi? La donna domina l’uomo, o se ne lascia dominare? O finge di esserne soggiogata per rinfrancare nel maschio la propria illusione di potere? E soprattutto, chi è il gemello dominante: l’amante belluino o il più bonario fidanzato?

La regia di Ozon è mesmerica, ottunde la ragione, offusca i sensi, infine si tuffa in contorsioni registiche degne di un virtuoso Chabrol che forse cita il più moderno Tom Ford: fessurando la realtà, scombinando la percezione del mondo attraverso continui ribaltamenti di prospettiva in cui tutto converge a un complesso e raffinatissimo modello a scatola cinese: un mondo dentro un mondo che prelude a un mondo più piccolo e nascosto. La sensuale Marine, che per inciso lavora come custode in un museo di arte moderna, naviga nel grande white cube del contemporaneo, tra fotografie di organi squadernati che attirano frotte di curiosi, grandi girarrosti di mutazioni ginecologico-intestinali che compongono una galleria dell’incubo (citazioni su citazioni: ma c’è forse anche della Patricia Piccinini, del Ron Mueck, del Damien Hirst: quando si parla di arte, tutto fa brodo). Eppure sappiamo che la scelta di Ozon non è mai superficiale, perché a un certo punto fa una composizione intelligentissima, ovvero mette l’inarrivabile custode su una sedia tra due tondi sopraelevati: le ovaie e l’utero nel mezzo.

A Ozon piacciono i simboli, come piacevano al summenzionato Louis Malle più che a Freud, e Doppio amore è un tripudio di immagini che preludono sempre a qualcos’altro. Il rapporto a tre tra Marine e i due amanti, il buono e il mostro, è lo stesso che intercorreva tra Isabelle Adjani e Sam Neill in Possession (1981) di Zulawski: storia di una nevrosi, di una insoddisfazione originata (forse) da un trauma sessuale che si declina in una continua soggettivazione di sé e dell’altro fino al perfetto sdoppiamento dell’io. La differenza è che qui le aberrazioni dell’inconscio sono tutte umane, tranne in un momento di mistico delirio quando, tra le frange ipnagogiche del sogno, testa e busto della Vacht si sdoppiano, si scindono come un femmineo Gerione: una specie di inquietante siamese che si accoppia contemporaneamente con i due analisti. Di questa generazione di registi gay Ozon è senz’altro quello intellettualmente più dotato. A confronto il nostro Guadagnino ci fa la figura del pirletto da bar: nel recente Call Me by Your Name il giovane Timothée Chalamet fa un buco in una pesca snocciolata e ci infila dentro il pisello. In Doppio amore la Vacht compra uno strap-on e lo usa sul convivente. Vive la France!

Marco Marchetti

Doppio amore

Sceneggiatura e regia: François Ozon. Fotografia: Manuel Dacosse. Montaggio: Laure Gardette. Musica: Philippe Rombi. Interpreti: Marine Vacht, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset. Origine: Francia, 2017. Durata: 110′.